Was habe ich über Netzwerken und Kooperation gelernt?

Sowohl als Studentin des Masterstudiengangs Kulturelle Bildung an Schulen an der Philipps-Universität Marburg als auch als Lehrerin, die im inner- und außerschulischen Rahmen Netzwerkarbeit betreibt, habe ich in den letzten Jahren einige Erfahrungen gesammelt. Das Studium wiederum hat mir ermöglicht, einen kritischen Blick auf meine Netzwerkarbeit zu nehmen.

Netzwerk-Arbeit ist wichtig, um Prozesse und Transformationsprozesse zu initiieren. Darüber hinaus kann erfolgreiche Netzwerkarbeit einerseits zum Anbahnen von Kooperationen genutzt werden und andererseits Entwicklungsprozesse auf vielen Ebenen in Gang setzen.

Manuell Castells definiert ein Netzwerk als „ein dauerhaftes Muster der Interaktionen zwischen heterogenen Akteuren, die sich gegenseitig definieren“ (Castells 2001). Das bedeutet, dass die Akteure einander eine Identität zuschreiben, die sich aus dem Nutzen oder Wert innerhalb der Netzwerkarbeit ergibt. Diese Akteure „koordinieren sich auf Grundlage von gemeinsamen Protokollen, Werten und Zielen“ (Castells 2001). Sie initiieren also Prozesse in der Arbeit oder dem Umgang miteinander und schaffen so „aktiv Interdependenzen“ (Castell 2001). Entscheidend dabei sei die Freiwilligkeit der Zusammenarbeit der heterogenen Akteure, die durch ihre gemeinsame Arbeit und den Austausch Prozesse und Emergenzen ermögliche. Gerade der Aspekt, dass die Zusammenarbeit nicht ökonomisch orientiert sei, erlaube es, dass eine Entwicklung in alle Richtungen möglich.

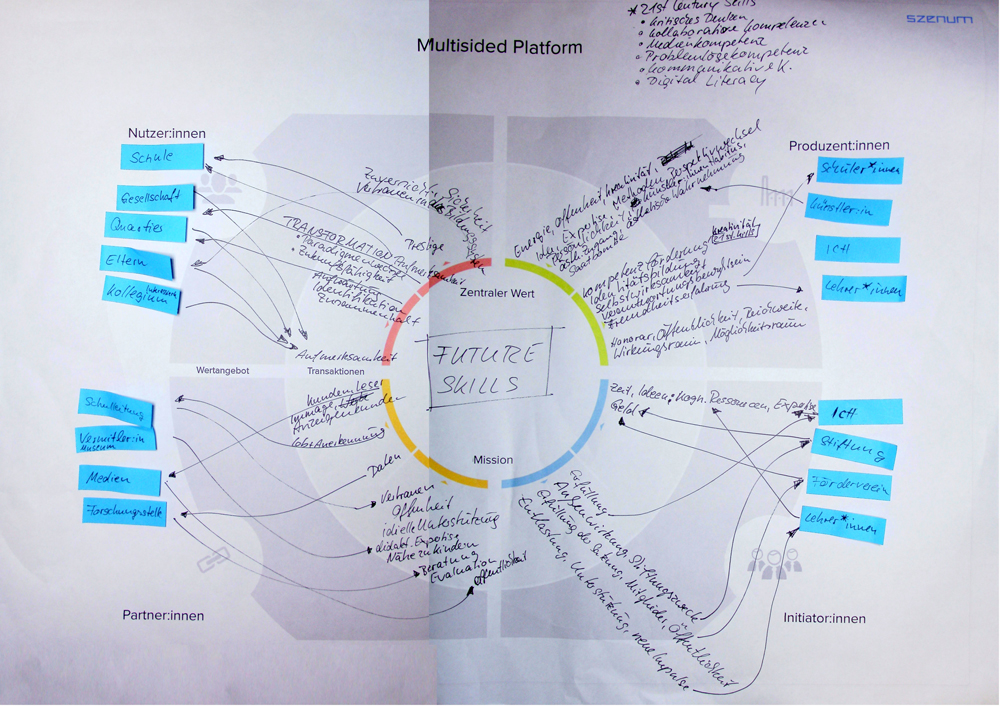

Das Feld der Akteure eines Netzwerks lässt sich in Initiator: innen und Produzent: innen, Partner: innen und Nutzer: innen gliedern. Häufig kommt es vor, dass in diesem Kontext von einem Akteur viele der hier genannten Rollen besetzt werden. So kann der Initiator /die Initiatorin eines Projekts auch in der Rolle des Produzenten in Erscheinung treten. Diese Rollenvielfalt birgt in sich die Gefahr der Überlastung. Um dieser Gefahr vorzubeugen, ist es möglich eine Prozessbegleitung, entweder für einzelne Akteure oder aber für die Strukturierung des ganzen Prozesses miteinzubeziehen.

Alle Akteure kreieren durch ihre Kollaboration eine Win-Win-Situation und erfahren Wertschätzung, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, die wiederum das Potenzial in sich trägt, weitere Transformationsprozesse anzustoßen. Jeder in das aktuelle Netzwerk eingebundene Akteur verfügt wiederum über ein Netzwerk, dass bei Bedarf aktiviert werden und eingebunden werden kann. Offene Netzwerkstrukturen sind hierbei von Vorteil. Mit dem Ausscheiden und Hinzugewinnen von neuen Netzwerkpartnern werden möglicherweise Prozesse angestoßen. Das Netzwerkmanagement hat also auch die Aufgabe, darauf zu achten, dass bestehende Systeme offen bleiben und nicht erstarren. Nur wenn das Netzwerk dynamisch und interessenbezogen ist, kann es Innovationen befördern.

Darüber hinaus können die Arbeitsprozesse im Rahmen des Netzwerkens zu Sensibilisierungsprozessen für neue Themenfelder führen. Gerade die Überschreitung eigener Fachgrenzen und interdisziplinäres Arbeiten sowie das zeitweilige Überwinden (gewohnter) institutionell bedingter Rahmensetzungen und Begrenzungen bietet eine große Chance für neues Lernen und Entwicklungen. Denn an dieser Stelle erweitern die Bildungsakteure ihre Perspektiven, üben sich in neuen kollaborativen Fähigkeiten und entwickeln Verhaltensweisen, die notwendig sind, um Innovationen und Transformation im Bildungskontext voranzutreiben.

Manuel Castells: Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft. Das Informationszeitalter I. Leske + Budrich 2001

Dieser Beitrag hat 0 Kommentare